続・持統上皇の三河国行幸の足跡 古代の地理から

前回、「持統上皇の三河国行幸の足跡」と題して万葉集の中から行幸に付き従った歌人たちが三河の国で詠った歌を取り出して歌われた場所をさぐった。「続日本紀」にある大宝2年の持統上皇の三河国行幸の記述には帰路に立ち寄った尾張、美濃、伊勢、伊賀の国での活動が具体的に書いてあるのに対し肝心の三河の国での活動の記述が一切ない。そこで歌を手掛かりに旅の様子を知ろうとしたのである。行幸の内容については全く情緒的推測しかできなかったが、滞在した豊川市周辺の古代の様子は少し検討できたように思う。

前回の記事は下記から

1 二見の道

上皇は帰路陸路を使って尾張へ向かった。大行列は急峻な宮路峠のある後の東海道は通らず南の沿岸ルートを通ったと思われる。高市黒人が尾張に入って鳴海と熱田の間に広がる年魚市潟(あゆちがた)を詠んだ歌は「愛知県」の名前の由来になった。

「桜田へ鶴(たず)鳴き渡る年魚市潟 潮干にけらし鶴鳴き渡る」

上皇一行が三河から尾張へと旅立つ際に高市黒人が詠んだとされる「二見の道」の歌は当時の街道の様子を知る手がかりとなる。(歌碑は豊川市白鳥町の三河総社の鳥居横にある。平成26年建立。)

「妹も我も 一つなれかも 三河なる 二見の道ゆ 別れかねつる」(万葉集 3―276)

訳 あなたと私は一緒だったのに

三河の二見の道で別れなければならないのは辛いことです

犬飼隆、和田明美共著の「万葉人の声」には

「三河の 二見の道ゆ 別れなば わが背も吾も ひとりかもゆかむ」(3巻 一本云)

を取り上げ、「黒人の歌(男歌)に答えた女歌です。・・・黒人の歌風に照らすならば、旅の宴席の興を盛り上げようと、黒人があらかじめ用意していた歌とも考えられます。しかし土地の女性との贈答歌である可能性も否定できません。」としている。

「二見の道」の場所

名鉄国府駅北の上宿信号近くにある芭蕉句碑の裏には「これより六丁あまり西、名所二見のわかれ」とあります。この碑は1743年(寛保3)に建てられたのでそのころには東海道と本坂道の分岐点(追分)がその場所だと考えられていたようです。

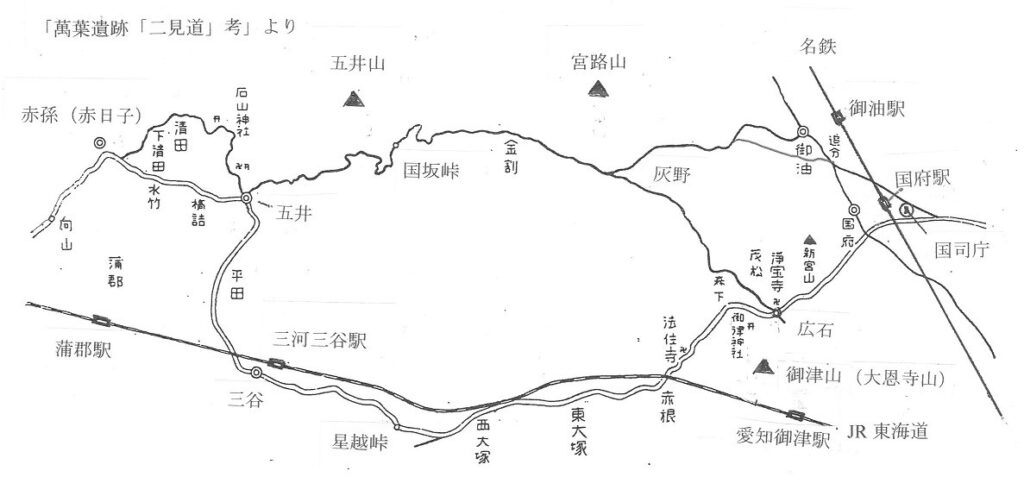

しかし元愛知大学学長であった久曽神教授は「現在の東海道は後世のもので、万葉時代は10世紀初めにできた「和名鈔」の宝飯郡の部分にある形原、赤孫(赤日子)、美養(三谷)、御津を結んだ線である」という説を述べた。当時の東海道は海伝いにあり御津から広石を経て国府に向かうが、一方で五井から国坂峠を越えて広石に出る別ルートがあり、両道が交わる所が二見道と推測した。その場所は広石神子田(みこでん)の浄宝寺西の旧道に当たる。(「萬葉遺跡「二見道」考」愛知大学郷土研究所紀要 第3輯)

* 以下は久曽神氏論文の後半の一部要約・「中世に東海道が発展すると国坂峠道の灰野から分岐して御油に抜ける間道ができ、この道と東海道の合流する所を二見道と呼んだ可能性がある。この道は御油でとどまらず東海道と分岐して本野、本坂峠に向かう道とつながった。本坂道、姫街道と呼ばれるこの道もかつて二見道と呼ばれた。東海道と合流、分岐というより東海道と交差する道といった方がいい。江戸時代には合流点と分岐点が混同されて二見道=追分とされた。 * 姫街道に接する場所にある豊川市役所の地番はかつて牛久保町字二見塚であり、10年ほど前までは市役所の中庭に「二見塚跡」の碑が残っていたという。

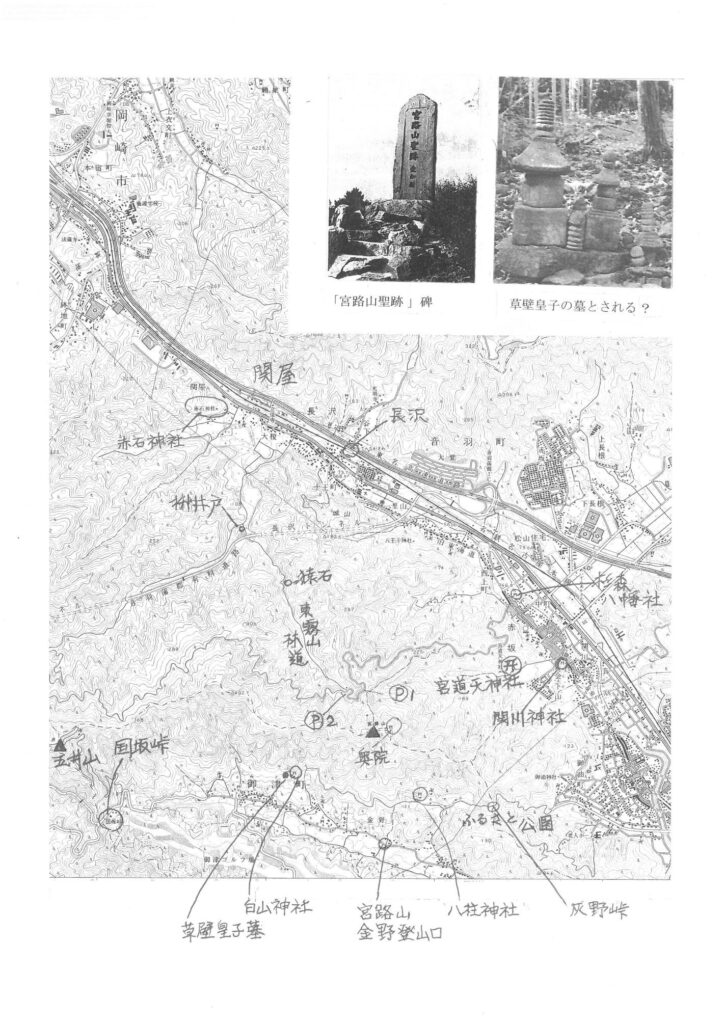

2 宮路山と東海道

持統上皇は帰路、三河から尾張へ陸路を進んだがそのルートは分からない。東海道と言うと我々は江戸幕府が整備した道をイメージしてしまうが、律令時代の東海道は東国の大きな行政区分の呼称であって、そこにあった道は今の東海道とは別物である。

持統上皇が三河に来た年に大宝律令が施行され、中央集権的国家組織の法体系が生まれた。法が整備されるとともに次第に街道の制度も設けられた。平安初期の延喜式によれば三河には官道に鳥捕(矢作)、山綱(本宿あたり)、度津(わたつ・小坂井)に駅馬が置かれた。平安時代には古代の沿岸ルート道に代わって内陸の東海道ができ上っていたようだ。ところが郷土史の本を読むと、古代に東海道はなかったと書いてある。「東海道はなかった」とはどういう意味なのだろうか。山綱・度津(渡津)間はほぼ現在の豊川市内に当たり、現在も国道1号と名鉄電車が走っている交通の要路である。

度津(渡津)は豊川の河口デルタを越える難所で、平安中期には渡河が困難になって上流の豊川宿で渡河するようになった。鎌倉初期には河道が変わり再び渡津ルートが使われるようになった。(「新編豊川市史」P.304)このように古代・中世の街道ルートは不安定であった。

山綱(本宿)国府間はどうか。地形を見ると本宿から東は両側の山に挟まれた隘路の道が緩やかな下り坂になっていて、赤坂あたりからはほぼ平坦な土地になっている。道はほぼ一直線で、現代人から見れば何の障害もないルートに思える。ところが古代には我々が知っている東海道のルートはできていなかった。

このルート上にある宮路山は現在のように単一の山を指すのではなく、赤坂から西に(最大額田郡の山中まで)連なる山々の総称であった。現在の山に限定しても山を眺める道は音羽町側の道と反対の御津町側の道と2通りある。御津町側の国坂峠道からも登山道があった。

幸い宮路山は持統上皇が見物に行ったほど名所だったため、多くの記録が残っている。

平安時代では、

「後撰和歌集」 (10世紀半ばに編纂)

「君があたり雲井に見つつ宮路山 うち越えゆかん道も知らなくに」

「更級日記」(1020年の旅を40年後に回想)

宮路の山といふ所こゆるほど十月つごもりなるに紅葉散らさでさかりなり。

「嵐こそ吹き来ざりつれ宮路山 まだ紅葉葉の散らで残れる」

いずれも宮路山を横に眺めながら通過したのではなく、「山越え」をしたといっている。ではどこで山越えをしたのか。

次いで鎌倉時代の文献では

「東関紀行」1243年

「矢矧といふ所をいでて宮路山こえすぐるほどに赤坂といふ宿あり」

「十六夜日記」1277年

「待ちけりなむかしも越えし宮路山 おなじ時雨のめぐり逢ふ夜を」

相変わらず山越えをしている。この点では今の東海道ルートとは違う。

この時代は鎌倉に幕府ができたため東西の往来が増え、幕府も街道整備をした。鎌倉時代の三河の宿駅は 八橋、矢作、山中、赤坂、豊川、渡津となっている。

御津町史では「鎌倉時代になって東海道が藤川、赤坂、御油を通過するようになって」(P.163)とあり、宿駅以外の宿も増えている。しかし「東海道ができるまでは宮路越えが一般の通路であった」(「音羽の歴史を訪ねて」P.61))とある。ではどのようなルートだったのか。

室町時代の「応永20年(1413)に東海道ができるまで長沢関屋から宮路山の切通しを経て赤坂関川に至る古道があったという。」(「みと歴史散歩」P.99及び「音羽町史通史篇 1巻」P.79)「東海道」の用語の使い方が不統一で分かりにくいが、応永20年の東海道がその後明治初めまで続く現在ルートの東海道の起源である。それ以前の東海道(鎌倉街道)はこの古道で、現在の長沢東霧山林道がそれに当たると思われる。林道は長沢から山の中腹の宮路山駐車場へ続く。ここは赤坂の市役所支所西から宮路山に登る自動車道の終点でもある。このあたりが「切り通し」で昔はここから関川に下る道があったのだろう。現在の平坦な東海道を知るものとしては、なぜ困難な峠越えのルートしかなかったのか不思議である。

「音羽町史」に参考になる記事があった。「音羽町内の中世の街道」の項に、(P.78)

「本宿から長沢の関屋との間に大きな沼があり、そこには大鰻が住んでいたという伝承」をもとに「かつてはこの付近は山間を流れる千束川や沼などの低湿地帯であり、本宿から関屋へ通じる街道は南側の山裾伝いに通っていたのではないかと思われる。」と書いてある。山道は赤石(あかいわ)神社で関屋に出るが、赤石神社内にある由緒記に、桓武天皇の時代に坂上田村麿が村人の訴えを聞いて怪魚大鰻を退治した、と書いてある。「音羽町史」には江戸時代に書かれた「宮路山古道図」や「三河国名所図会」を挙げて関屋・赤坂間の旧道のことが詳しく書いてある。しかし今回注目するのは本宿・関屋・関川(赤坂)の間が一続きの山道で(本宿・関屋間は山裾の林道。関屋・関川間は切通しのある山道という違いがあるものの)どちらも大回りして山の中を通っていることである。本宿・関屋間が低湿地帯で通行困難だったとしたら同じ音羽川の下流の関屋・関川(赤坂)間も似たような原因があったのではないか。あるいはここも湿地帯か沼地だったのかもしれない。現在ルートの東海道が室町時代の前期にできた背景を考えてみた。

鎌倉時代は経済の発展期であった。在地領主であった武士は農業生産に力を入れ新田開発が進んだ。農産物や手工業品が増大して商業が発達し、その結果物資の輸送量も増えた。室町時代はさらに経済が拡大した。宮道山でも旧来の山道では対応できなくなり、手つかずだった谷間に大規模な土木工事(湿地帯であれば排水工事)を行って新田開発をするとともに新道が開削されたのではないか。「今昔 三州宝飯郡東海道沿い」(2007年発行)によると、音羽川下流の川筋が現在の形になったのは16世紀とされる。自然変更ではなく付け替えによるという。そうならば室町時代には地方でも街道建設や川の付け替えなどの大規模工事ができる土木技術と社会勢力が成立していたのである。

3文献が無いので、地理学的に古代の豊川市西部の様子を見てみよう。

1964年の藤岡謙二郎氏の「古代東海三国の地域中心と国府の調査」論文に載っている「参河国府を中心とした古文化地域」の図を見ると条理遺構を示す線が少ない。しかし等高線が入っていて標高2.5メートルの線は古代の海岸線を考えるうえで参考になる。御津町の西方付近にある不思議な形については説明がない。後で見るように潟湖を想定されたのかも知れない。1976年の木下良氏の「参河国府跡について」論文の掲載地図は発掘調査の進展の成果で条理遺構の線が詳細になっている。地図には音羽川と旧音羽川の流路が書き込んである。またABCの線は古代の東海道ではないかと推測している。ただし木下氏は国府町内の守公神社付近を国府とする説であった。

国土地理院の「土地条件図」を見ると音羽川と同様に音羽川の旧河道があったと思われる場所が「軟弱地」に色分けされている。現在水田となって跡形もない場所が地質学的に旧河道、伏流水の通り道であることを示している。興味深いことに旧河道(軟弱地)を南から北へさかのぼっていくと、白鳥台地の南で北西と北東に分かれている。北西側はは音羽川であり、北東側の軟弱地は八幡台地の西へ続いている。現在の西古瀬川は平尾から南下して八幡神社の南で大きく南東に曲がっているが、古代は曲がらずにまっすぐ進んで白鳥台地の南で旧音羽川に合流していたと考えられる。西古瀬川も記録にないが、かつて川筋変更の工事が行われた可能性がある。

最近の論文では2,022年の岩原剛氏の「「東三河の古墳」が御津町海浜部の地形について述べている。それによると、

1746年の「御馬村下佐脇村論書立会絵図」では御馬の引馬神社から幅100メートルほどの砂堤が1キロメートル程南南東に伸びており、これを「安礼野崎」と記しているが、重要なのはかつてこの砂堤に沿って入り江が存在したことである。古代の御津川は砂堤の内側に沿って流れ、周辺に沖積地を形成した。同様に音羽川、佐奈川の流れ込みがあって砂堤、砂堆に囲まれた潟湖(ラグーン)が形成されたと考えられる。また安礼野崎の伝承で「古東西に入江ありて、その中央の出先」とある(「三川藻塩草」の記事を久曽神昇氏が指摘)ことから御津川、音羽川等でできた潟湖が2つあったことが推定される。西潟は西方の地名に東潟付近は佐脇(語源は波が立ち海鳴りすること)となったのではないか。2つの潟湖は砂堤沿いに東流する旧御津川で繋がっていたと考えられる。(要約)

再度持統上皇の行幸を考えてみる。

上皇の行宮跡とされる場所は海辺であり、音羽川河口でもありその自然環境から史跡としては不適切といえる。音羽川河口のここが御津港であろうから「上陸地」としてなら史跡として成り立つかも知れない。古代の音羽川が現流路でなく白鳥台地の下を通るルートであれば(さらにもし西古瀬川と合流した水量があれば)国府と御津港との交通利便性は一層高い。上皇は三河の国に着くなり、直ちに国庁に入れたのである。三河の国と都とを結ぶ最短交通路として国府の目の前にある御津港の価値は非常に高かったと思われる。